お風呂上がりの湿気対策、皆さんはどうしていますか?風呂上がりの浴室はカビが最も発生しやすい環境であり、入浴後に乾燥させるか換気するべきか、どちらが効果的ですか?という疑問は多くの人が抱えています。

浴室乾燥機を使えば効果は高そうですが、気になるのはカビ対策と電気代のバランスです。

一方で、24時間換気を基本としつつ、換気を止めるタイミングや適切な運転時間、さらには乾燥と換気の違いを正しく理解しているでしょうか。

また、乾燥と換気扇の同時使用は良いのか、洗濯物を乾かす際の賢い使い分けは何か、といった具体的な悩みも尽きないものです。

この記事では、そのような疑問に一つひとつ丁寧にお答えします。入浴後の浴室ケアで後悔しないための最適な方法を、データに基づいて分かりやすく解説していきます。

この記事を読むことで、以下の点が明確になります。

入浴後は乾燥と換気どっちが正解?基本を比較

根本的な乾燥と換気の違いとは?

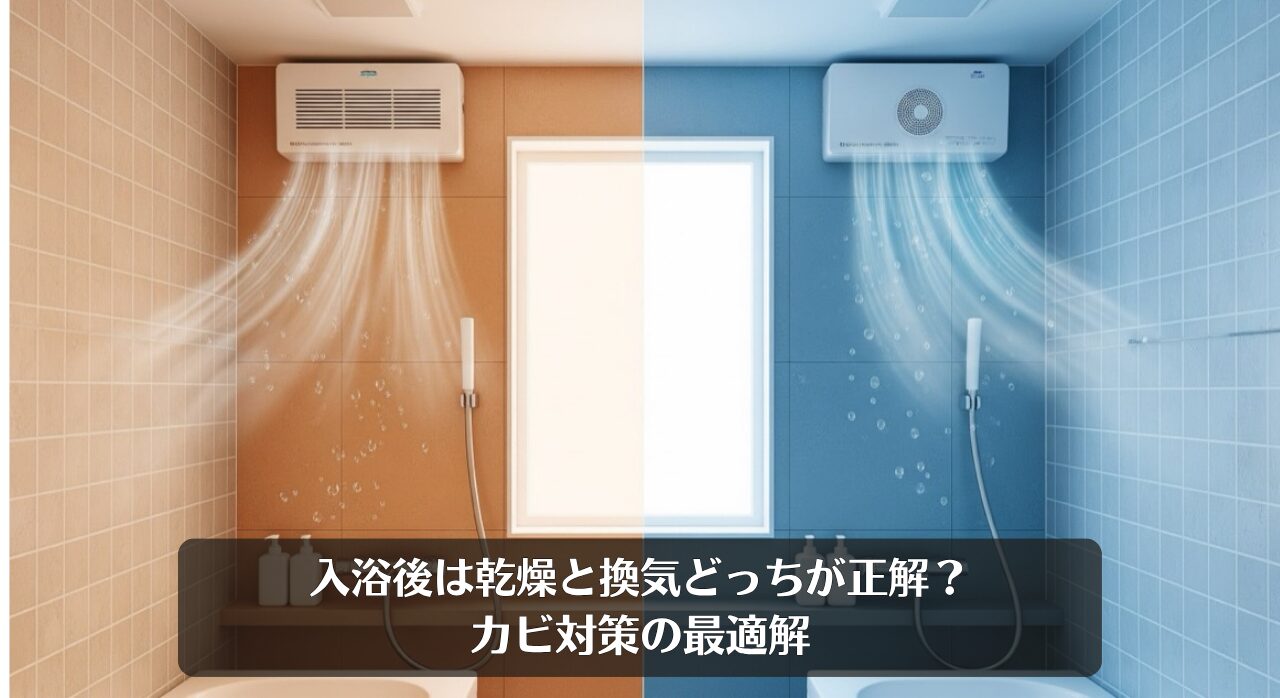

入浴後の浴室ケアを考える上で、まずは「乾燥」と「換気」の機能が根本的にどう違うのかを理解することが大切です。この二つは似ているようで、その仕組みと目的は大きく異なります。

「換気」機能の役割は、非常にシンプルです。浴室内のファンが回転し、湿気を含んだ空気を屋外へ排出する、「空気の入れ替え」が主な目的となります。

多くの浴室に標準で備わっている換気扇が、この機能にあたります。浴室内によどんだ湿気を外に逃がすことで、湿度を下げる手助けをするのです。

一方、「乾燥」機能は、より積極的なアプローチで浴室の水分を取り除きます。この機能の最大の特徴は、空気の入れ替えを行う換気に加えて、「ヒーターによる温風」を使用する点にあります。

温風を浴室内に循環させることで、壁や床、天井などに付着した水滴の蒸発を劇的に促進させます。そして、蒸発して空気中に増えた水分を換気機能で効率良く排出するのです。

要するに、換気は「空気中の湿気を追い出す」機能であり、乾燥は「壁や床の水分を温風で乾かし、その湿気を追い出す」という、よりパワフルな機能であると言えます。

カビ対策はどちらが効果的ですか?

カビの発生を抑えるという観点において、乾燥と換気のどちらがより効果を発揮するのでしょうか。この問いに対する答えは、複数のデータが示す通り、明確です。

カビは「湿度」「温度」「栄養分(石鹸カスや皮脂など)」の3つの条件が揃うと繁殖します。このうち、入浴後に最もコントロールしやすいのが「湿度」、つまり水分です。

カビの発生を根本から防ぐには、浴室をいかに早く乾燥状態にできるかが鍵となります。

この点において、単に空気を入れ替えるだけの「換気」よりも、温風を用いて壁や床の水分を直接的に乾かすことができる「乾燥機能」の方が即効性が高く、カビの発生抑制において優位とされていますが、適切な換気の運用でも十分な効果が期待できます。

ある実験では、東京ガスの「ホットドライ」方式(換気+温風)によって、湿気を迅速に排出・乾燥させることで、一年を通してカビの発生が抑制されたと報告されています。

また、大阪市立環科研の調査では、浴室乾燥機を使用する家庭でのカビ汚染レベルが、乾燥機を使わない家庭の約半分にとどまったという結果も得られています

なぜなら、換気だけでは空気中の湿気を排出するのに時間がかかり、その間に壁や床の水分がカビの繁殖に十分な時間を与えてしまうからです。

対して乾燥機能は、温風によって水滴そのものを迅速に除去するため、カビが繁殖する前にその原因となる水分を断ち切ることができます。

したがって、カビの発生を徹底的に防ぎたいのであれば、「乾燥」機能の活用が最も確実な方法と考えられます。

気になるカビと電気代のコスト問題

カビ対策に絶大な効果を発揮する浴室乾燥ですが、多くの人が利用をためらう最大の理由が、その運転コスト、特に電気代です。

ここでは、効果とコストのバランスを考えるために、乾燥機能と換気機能のランニングコストを比較してみましょう。

機能によって消費電力には大きな差があり、それが直接コストに反映されます。

| 機能の種類 | 方式 | 1時間あたりのコスト目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 乾燥機能 | 電気式 | 約32円~62円 | ヒーターを使うため消費電力が大きい |

| ガス温水式 | (参考) 約25円~32円 | ランニングコストは電気式より安い傾向 | |

| 換気機能 | 標準換気 | 約0.5円~0.9円 | ファンのモーターのみで消費電力が小さい |

| 24時間換気 | 約0.2円~0.8円 | 1日つけっぱなしでも約5円~19円程度 |

この表が示すように、乾燥機能と換気機能のコストには10倍以上の、時には50倍以上もの大きな隔たりがあります。

カビ防止効果は高いものの、毎日3時間乾燥機能を使えば、1ヶ月で3,000円以上のコストがかかる場合も考えられます。

一方で、24時間換気であれば、1ヶ月間つけっぱなしにしても数百円程度に収まります。

このため、完璧なカビ防止を求めるなら「乾燥」、最低限の対策を低コストで行いたいなら「換気」という選択肢が見えてきます。

このコストの現実を理解した上で、どちらの機能を、あるいは両方をどう使い分けるかを判断することが大切になります。

上記コストは一般的な機種のカタログ値や公表データに基づく目安であり、電力会社や契約プラン、機種によって変動します。

効果を最大化する運転時間の目安

浴室の湿気を効果的に取り除くためには、各機能をどのくらいの時間運転させるのが適切なのでしょうか。

短すぎると効果が薄れ、長すぎると電気代の無駄につながるため、適切な運転時間の目安を知っておくことが肝心です。

まず「換気」機能ですが、入浴後の湿気をある程度排出するためには、最低でも1時間、できれば3時間以上の運転が望ましいとされています。

特に浴槽にお湯が残っている場合は、フタを閉めていても蒸気が立ち上るため、長めの換気が必要になります。ただし、後述する「24時間換気」の活用が、現在では最も推奨される基本的な使い方です。

次に「乾燥」機能の場合、その目的(浴室全体の乾燥か、衣類乾燥か)や洗濯物の量によって必要な時間は大きく変わります。

入浴後の浴室を完全に乾かす目的であれば、一般的に1時間から3時間が一つの目安となります。多くの浴室乾燥機にはタイマー機能が搭載されているため、就寝前などにセットしておくと良いでしょう。

さらに、最新の機種の一部には、浴室内の湿度を検知するセンサーが搭載されているものもあります。

これらの「自動乾燥モード」を活用すれば、浴室が乾いた時点で自動的に運転を停止してくれるため、無駄な電力消費を抑えつつ、確実に乾燥させることが可能です。

いずれの機能を使うにしても、「なんとなく」で運転するのではなく、タイマーや自動モードを賢く利用して、目的に合った最適な時間設定を心がけることが、効果と節約を両立させるコツです。

浴室乾燥機が持つ便利な機能とは

最近の浴室乾燥機は、単に浴室を乾かすだけでなく、暮らしを快適にするための多彩な機能が搭載されています。これらの機能を理解し、活用することで、浴室乾燥機の価値をさらに高めることができます。

主な機能としては、以下のものが挙げられます。

暖房機能

冬場の入浴前に、あらかじめ浴室を暖めておくための機能です。

寒い脱衣所と熱い浴室との急激な温度差によって引き起こされる「ヒートショック」のリスクを低減させる効果が期待できます。

特に高齢者や血圧に不安のある方がいるご家庭では、非常に役立つ機能です。

涼風機能

夏場の蒸し暑い入浴時に、送風することで体の火照りを和らげ、快適性を高める機能です。

エアコンのように冷たい風が出るわけではありませんが、扇風機のように体に風を当てることで、体感温度を下げてくれます。のぼせやすい方やお子様との入浴時に便利です。

風乾燥(送風乾燥)機能

これは、ヒーターを使わずに送風と換気だけで浴室や洗濯物を乾かす、

省エネモードです。ヒーターを使う「温風乾燥」に比べて乾燥時間は長くなりますが、消費電力を大幅に(機種によっては90%以上)削減できます。

電気代を節約しつつ、換気よりは早く乾かしたい場合に最適な選択肢です。

これらの多様な機能を把握し、季節や目的に応じて使い分けることで、浴室は単に体を洗う場所から、一年を通して安全で快適な空間へと変わります。

風呂上がりの最適なケアタイミング

カビ対策の効果を最大限に引き出すためには、「いつ」浴室ケアを始めるか、そのタイミングが非常に重要です。結論から言うと、最適なタイミングは「入浴直後」です。

風呂上がりの浴室は、壁、床、天井のすべてが温まっており、空気中には湯気が充満して湿度が最も高い状態にあります。

この瞬間に換気や乾燥を開始することが、最も効率的に湿気を取り除くための鍵となります。

余熱の活用で効率アップ

入浴直後は浴室全体が温まっているため、この「余熱」を利用することで乾燥機の立ち上がりが早くなり、結果として消費電力の節約につながります。

冷え切った状態から浴室を温め直すよりも、はるかに少ないエネルギーで乾燥を開始できるのです。

結露を防ぐ

温かい湯気をそのまま放置すると、温度の低い壁や天井で冷やされて結露し、水滴となって付着します。

一度水滴になってしまうと、それを蒸発させるのにはさらに多くの時間とエネルギーが必要になります。湯気が水滴に変わる前に排出することで、乾燥時間を短縮できます。

入浴後、浴室から出る際にすぐに換気または乾燥のスイッチを入れる。この簡単な習慣が、カビの発生を抑え、光熱費を節約する上で最も効果的な第一歩と言えるでしょう。

入浴後の乾燥と換気はどっちを選ぶ?実践テク

状況に応じた賢い使い分けの方法

これまで見てきたように、「乾燥」と「換気」にはそれぞれ異なる特徴とメリット・デメリットがあります。

したがって、どちらか一方だけを使い続けるのではなく、ご自身のライフスタイルや価値観に合わせて賢く使い分けることが、満足度の高い浴室ケアにつながります。

コストを最優先する「節約派」のあなた

電気代を極力抑えたい場合は、「24時間換気」を基本の運用とします。

入浴後は、スクイージーやタオルで壁や床の水滴を物理的に取り除いた後、換気扇を「強」モードで1~3時間運転させ、その後は「24時間換気(弱)」モードに戻すという方法がおすすめです。

浴室乾燥機の「乾燥」機能は、梅雨の時期など、特に湿気が気になる時だけ限定的に使用すると良いでしょう。

手間をかけたくない「タイパ(タイムパフォーマンス)重視派」のあなた

掃除の手間を減らし、常に浴室を最適な状態に保ちたい場合は、「乾燥」機能の積極的な活用が適しています。

入浴後すぐに「乾燥」を2~3時間のタイマーでセットする習慣をつけましょう。もしお使いの機種に自動乾燥モードがあれば、それを活用するのが最も賢明です。

初期投資やランニングコストはかかりますが、カビ取り掃除にかかる時間と労力を大幅に削減できます。

バランスを重視する「ハイブリッド派」のあなた

コストと効果のバランスを取りたい場合は、「風乾燥」機能が非常に有効です。

ヒーターを使わないため電気代は安く、それでいて換気よりもしっかりと浴室を乾かすことができます。

また、「普段は24時間換気+入浴後の風乾燥、雨の日に洗濯物を乾かす時だけ温風乾燥」というように、状況に応じてモードを切り替えるのも良い方法です。

このように、ご自身の生活の中で何を優先したいのかを明確にすることで、最適な使い分けのパターンが見えてきます。

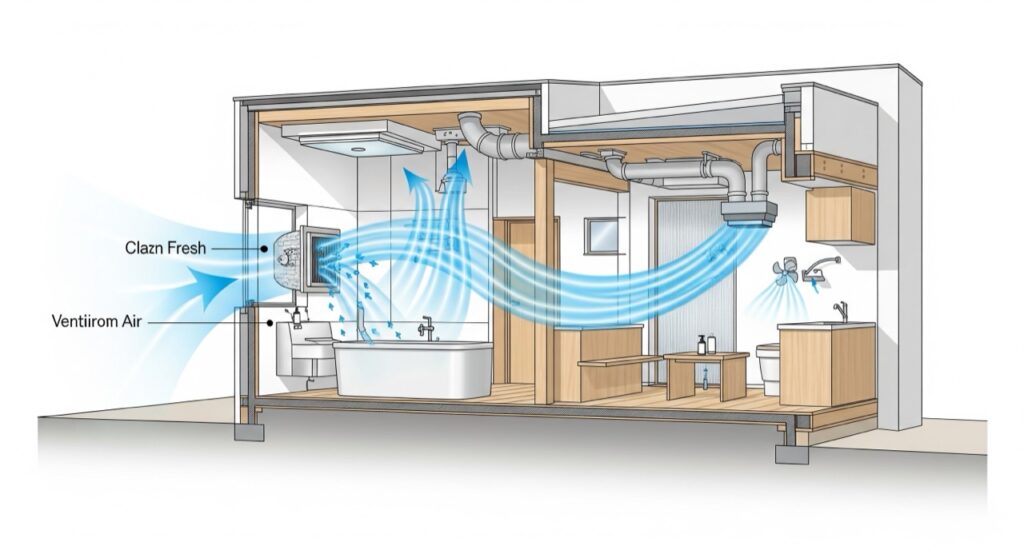

やってはいけない同時使用の注意点

浴室の湿気を少しでも早く取り除きたいという思いから、浴室乾燥機の「乾燥」モードと、壁などについている別の「換気扇」を同時に作動させてしまう方がいるかもしれません。

しかし、これは多くの場合、効率を著しく下げるNG行為です。その理由は、「ショートサーキット」と呼ばれる空気の流れの非効率化にあります。

浴室乾燥機は、設計された給気口から空気を取り込み、温風として放出し、湿気を含んだ空気を排気口から計画的に排出しています。

ここで別の換気扇を同時に回してしまうと、せっかく浴室乾燥機が作り出した温風が、洗濯物や浴室の表面を乾かす前に、近くの換気扇から直接外へ排出されてしまいます。

これでは、暖めた空気をすぐに捨てているのと同じで、エネルギーの無駄遣いになるばかりか、乾燥時間も余計にかかってしまいます。

また、浴室乾燥機の多くは、乾燥モードの中にすでに換気のプログラムが組み込まれています。メーカーが最も効率的だと設計した空気の流れを、別の換気扇が乱してしまうことになるのです。

これらの理由から、通常は浴室乾燥機の運転中に他の換気扇を併用しないのが原則ですが、住宅の換気設計や設備仕様によっては例外もあります。ご家庭の設備構成に合わせた運用が重要です。

機器の性能を最大限に引き出すためにも、運転は一つに絞りましょう。

換気はどのタイミングで止めるべき?

「入浴後の換気はいつ止めるのが良いのか?」という疑問を持つ方は多いですが、現代の住宅における最適な答えは、「基本的に止めない」です。

特に近年の住宅は気密性が高いため、意識的に換気を行わないと家全体の空気がよどみ、湿気がこもりやすくなっています。

浴室の換気扇は、単に浴室内の湿気を排出するだけでなく、家全体の空気の流れを作り出し、湿度をコントロールする重要な役割を担っているのです。

多くの浴室換気扇には、常時弱運転を続ける「24時間換気」モードが搭載されています。

このモードは非常に少ない消費電力で運転できるように設計されており、1ヶ月間つけっぱなしにしても電気代は数百円程度です。

このわずかなコストで、カビの発生リスクを大幅に低減できるだけでなく、家自体の木材などが湿気で傷むのを防ぐ効果も期待できます。

したがって、基本的な運用としては、24時間換気は常にONの状態にしておきます。

そして、入浴後などの特に湿気が多いタイミングで一時的に「強」モードに切り替え、数時間後にまた「24時間換気」に戻す、という使い方が最も合理的です。

換気扇を完全に止めてしまうのは、掃除やメンテナンスの時だけにしましょう。

意外と知らない24時間換気の効果

前述の通り、浴室の「24時間換気」は、今やカビ対策の基本です。

しかし、その効果は単に浴室の湿気を逃がすだけにとどまりません。ここでは、24時間換気がもたらす、意外と知られていないメリットについて掘り下げてみましょう。

住宅全体の保護

湿気は浴室の壁を通り抜け、壁の内部や隣接する部屋にも影響を及ぼします。特に木造住宅の場合、構造材が湿気を含むことで腐食やシロアリの原因となり、家の寿命を縮めることにもなりかねません。

24時間換気で家全体の空気の流れを緩やかに作り出すことは、住まいを湿気によるダメージから守るための、非常にコストパフォーマンスの高い投資と言えます。

臭気のコントロール

浴室は湿気がこもりやすく、排水口などから不快な臭いが上がってくることもあります。

24時間換気は、こうした臭いやよどんだ空気を常に排出し続けてくれるため、浴室空間をクリーンに保つ効果があります。

健康への配慮

常に換気を行い、カビの繁殖しにくい環境を維持することは、家族の健康を守る上でも大切です。

月々数百円の電気代で、カビ対策、住宅保護、臭気対策、そして健康維持に貢献してくれる24時間換気は、まさに縁の下の力持ちです。その重要性を理解し、積極的に活用することをおすすめします。

洗濯物を効率よく乾かすポイント

浴室乾燥機は、雨の日や花粉の季節、夜間の洗濯など、天候を問わずに洗濯物を乾かせる非常に便利な設備です。

しかし、使い方を誤ると時間がかかったり、電気代が高くなったりします。ここでは、洗濯物を効率よく乾かすための具体的なポイントをいくつか紹介します。

事前準備を徹底する

乾燥時間を短縮するための最も効果的な方法は、衣類が含む水分量をあらかじめ減らしておくことです。

洗濯機で脱水する際に、通常より長めに脱水時間を設定する、あるいは「部屋干しモード」などの強力な脱水コースを選ぶだけで、乾燥時間は大幅に短縮できます。

干し方を工夫する

温風が衣類の間にまんべんなく行き渡るように、干し方を工夫することが重要です。まず、洗濯物同士の間隔は、最低でも5cm~10cmはあけるようにしましょう。

詰め込みすぎは乾燥ムラや生乾きの原因になります。

ジーンズやパーカーのような厚手の乾きにくい衣類は、温風の吹き出し口の真下に配置します。逆にTシャツなどの薄手のものは、その周辺に干すと効率的です。

サーキュレーターを併用する

乾燥効率を劇的に高める裏技が、サーキュレーターの併用です。浴室内にサーキュレーターを置き、洗濯物に向けて風を送ることで、浴室内の空気が強制的に循環します。

これにより、衣類の周りにある湿った空気が吹き飛ばされ、乾燥時間を1時間以上短縮できる場合もあります。サーキュレーター自体の電気代はごくわずかなので、結果的に大幅な節電につながります。

これらのちょっとした工夫で、浴室乾燥機での衣類乾燥はより快適で経済的なものになります。

入浴後の乾燥と換気はどっちを選ぶかの総まとめ

この記事では、入浴後の浴室ケアについて、「乾燥」と「換気」のどちらを選ぶべきか、多角的に解説してきました。

最終的にどちらが最適かは、個々のライフスタイルや価値観によって異なります。ご自身に合った方法を見つけるための要点を、以下にまとめます。