床下から現れる不快な虫に、悩まされてはいませんか。家の基礎部分にある床下換気口は、建物の健康を保つために不可欠ですが、同時に害虫の侵入口にもなり得ます。

この床下換気口の虫対策はそもそも必要なのか、そして、もし対策するなら具体的にどうしたらいいですか、と多くの方が疑問に思っていることでしょう。

市販されている専用のカバーや防虫網、殺虫剤といったグッズを活用する方法から、100均やホームセンターで手に入る道具を使った自作まで、対策には様々な選択肢が存在します。

また、既存の換気口に後付けでネットなどを取り付ける際には、ご自宅の換気口サイズ(例えば400×150mmなど)を正確に把握することが大切です。

しかし、安易な対策にはデメリットはないのか、換気量や建物の通気性を示す有効面積に悪影響を与えないか、といった懸念も生まれます。

この記事では、これらのあらゆる疑問や注意点に答え、失敗や後悔をしない、あなたにとっておすすめの対策方法を見つけるための情報を網羅的に解説します。

床下換気口の虫対策、基本と実践方法

このセクションでは、床下換気口の虫対策がなぜ必要なのかという基本的な疑問から、DIYで実践できる具体的な方法までを解説します。

そもそもこの対策は必要か

結論から言うと、多くの一戸建て住宅において床下換気口の虫対策は、家屋の維持管理と快適な生活のために必要性が高いと考えられます。

なぜなら、床下という空間は、害虫にとって非常に魅力的な環境条件を備えているからです。床下は直射日光が当たらず、年間を通して温度変化が少なく、適度な湿度が保たれがちです。

このような暗く湿った環境は、特にシロアリやゴキブリ、ムカデ、ダンゴムシといった多種多様な害虫の格好の住処や繁殖場所になります。

例えば、シロアリは湿った木材を好んで食害し、家の土台や柱に深刻なダメージを与え、建物の耐震性を著しく低下させる恐れがあります。

また、ゴキブリは雑食性で、わずかなホコリやゴミを餌にするだけでなく、病原菌を媒介する衛生上の問題も引き起こしかねません。

さらに、これらの虫を捕食するムカデやクモなども集まってくるため、床下が害虫の生態系の拠点となってしまうのです。

これらの理由から、換気口からの侵入を防ぐことは、単に不快な虫との遭遇を避けるだけでなく、家という大切な資産を長期的に守り、家族が健康で安心して暮らすために大切な取り組みと言えます。

害虫対策は具体的にどうしたらいいですか?

床下換気口の害虫対策を考える際、最も基本的で効果的なアプローチは、害虫の侵入経路を物理的に遮断することです。つまり「家の中に入れない」ことを最優先に考えます。

言ってしまえば、いくら家の中で殺虫剤を使用しても、屋外から次々と新しい害虫が侵入してきては、問題の根本的な解決にはなりません。

このため、対策は大きく分けて「物理的対策」と「化学的対策」の二つの側面から考えることができ、これらを組み合わせるのが理想的です。

物理的対策

これは、換気口そのものに網やカバーを取り付け、虫が通り抜けられないようにする方法です。換気口の格子は、ネズミのような大きな動物の侵入は防げても、小さな虫は簡単に通り抜けてしまいます。

ここに目の細かい防虫網を設置することで、通気性を確保しつつ、物理的に侵入をブロックします。他にも、基礎のひび割れや配管周りの隙間を塞ぐことも、この物理的対策に含まれます。

化学的対策

こちらは、殺虫剤や忌避剤(虫が嫌がる薬剤)を換気口の周りや床下に散布する方法です。これにより、換気口に近づく害虫を駆除したり、寄せ付けにくくしたりする効果が期待できます。

ただし、薬剤の効果は永続的ではないため定期的な散布が必要になる点や、ペットや小さなお子様がいるご家庭では、使用する薬剤の安全性に十分配慮することが求められます。

このように、まずは物理的対策で侵入経路を確実に塞ぎ、その上で補助的に化学的対策を行う、という二段構えで進めることが、効果的な対策の鍵となります。

カバーや防虫網、殺虫剤などのグッズ

床下換気口の対策に使用できるグッズは、ホームセンターやオンラインストアで数多く販売されており、用途や目的に応じて選ぶことができます。

カバー・防虫網

これらは物理的対策の主役となるグッズです。材質や形状によっていくつかの種類に分けられます。

- ステンレス製防虫網

最も推奨される選択肢の一つです。サビに強く、非常に頑丈なため、ネズミなどの害獣にかじられて破られる心配もありません。初期費用は他の素材に比べて高めですが、耐久性が高く半永久的に使用できるため、長期的なコストパフォーマンスに優れています。 - 樹脂(プラスチック)製

ポリプロピレンなどで作られており、安価で加工しやすいのが特徴です。ポリプロピレン(PP)は紫外線に弱く屋外では5〜7年で強度低下が報告されています。そのため、「5〜7年を目安」に張り替えを検討するのが推奨されています。 - 後付け専用パネル

既存の換気口に簡単に取り付けられるように設計された製品です。ステンレス製や樹脂製があり、DIYに自信がない方でも比較的容易に設置できるのがメリットです。

殺虫剤・忌避剤

化学的対策に用いる薬剤にも様々なタイプがあります。

- スプレータイプ

直接害虫に噴射して駆除するほか、換気口周りに吹き付けておくことで、虫を寄せ付けにくくする忌避効果が期待できる製品もあります。 - 粉剤・粒剤タイプ

建物の基礎周りに帯状に撒くことで、侵入しようとする害虫を駆除するバリアを形成します。雨に強い製品もあり、効果の持続期間が比較的長いのが特徴です。 - くん煙剤

床下点検口から床下全体に煙を充満させ、潜んでいる害虫を一掃する方法です。ただし、火災報知器に反応しないよう注意が必要です。 - ベイト剤(毒餌)

特にゴキブリやシロアリ対策に有効です。餌を食べた害虫が巣に戻り、その巣ごと駆除する効果が期待できます。

これらのグッズを選ぶ際は、ご自宅の状況や求める効果、そして安全性などを総合的に考慮して、最適なものを選ぶことが大切です。

100均やホームセンターの道具で自作

専門の業者に依頼したり、高価な専用品を購入したりしなくても、100円ショップやホームセンターで手に入る身近な道具を使って、自分で床下換気口の防虫網を自作することは十分に可能です。

DIYであれば、費用を大幅に抑えられるのが最大のメリットです。

自作に必要となる主な材料は以下の通りです。

- 網戸用のネット

最も手軽な選択肢です。ホームセンターで様々なサイズや網目の細かさ(メッシュ数)のものが販売されています。害虫の侵入をしっかり防ぐためには、一般的な18メッシュよりも目の細かい、24メッシュ以上のものを選ぶとより効果的です。 - 固定するための道具

ネットを換気口に固定する方法が、自作の成否を分ける重要なポイントとなります。- 屋外用の強力両面テープ

手軽で作業が簡単ですが、風雨や太陽光に晒されるため、耐候性・耐久性の高い屋外専用の製品を選びましょう。クッション性のある厚手のタイプは、凹凸のある換気口の表面にも密着しやすいです. - シリコンコーキング剤

防水性・耐候性に優れ、非常に強力に接着できます。一度固定すると剥がすのは困難ですが、長期的な耐久性を求める場合には最も確実な方法の一つです。 - ビスやタッカー

換気口の枠が木製や樹脂製の場合、ビスや建築用ホッチキス(タッカー)で物理的に固定する方法も有効です。

- 屋外用の強力両面テープ

作業手順としては、まず換気口周りの汚れをきれいに拭き取り、換気口のサイズより一回り大きくカットしたネットを、両面テープやコーキング剤を使って隙間なく貼り付けます。

単純に、コストを抑えたい、まずは試してみたいという方にとって、自作は非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

主な換気口のサイズ 400×150など

防虫網を自作したり、既製品のカバーを購入したりする前に、必ず行わなければならないのが、ご自宅の床下換気口のサイズを正確に測定することです。

サイズが合っていなければ、せっかくの対策も効果がなくなってしまいます。

床下換気口には、いくつかの標準的な規格サイズが存在しますが、住宅の建築時期や工法によって様々です。

一般的な換気口のサイズ

- 横400mm × 縦150mm

多くの住宅で採用されている、比較的ポピュラーなサイズです。 - 横450mm × 縦200mm

こちらもよく見られるサイズの一つです。 - その他

横300mm × 縦150mmや、より横長のタイプなど、多様なバリエーションがあります。また、正方形に近い形状や、プラスチック製の一体型スリットタイプなども存在します。

正確な測定のポイント

測定には金属製のメジャーを使用し、換気口の「開口部」の内側の寸法を測ります。横幅と縦の長さを、ミリメートル単位で正確に記録してください。

防虫網を自作する場合は、測定した寸法よりも上下左右にそれぞれ2~3cmほど余裕を持たせた大きさでネットをカットすると、貼り付け作業がしやすくなります。

もし、ご自宅の換気口が複数ある場合は、すべてが同じサイズとは限りません。面倒でも一つ一つ全ての換気口のサイズを測定することが、材料の無駄を防ぎ、確実な対策を行うための第一歩となります。

防虫網を後付けで取り付ける際のコツ

自作で防虫網を後付けする場合、いくつかのコツを押さえることで、仕上がりの美しさと効果の持続性を高めることができます。

第一に、最も大切なのは下準備です。取り付ける換気口の表面や周囲の壁に付着したホコリ、泥、コケなどの汚れを、ブラシや濡らした雑巾で徹底的に清掃し、完全に乾燥させます。

この作業を怠ると、両面テープやコーキング剤の接着力が著しく低下し、すぐに剥がれてしまう原因となります。

第二に、固定方法を工夫することです。前述の通り、屋外用の強力両面テープは手軽ですが、それだけで長期間の耐久性を保つのは難しい場合があります。

そこで、両面テープで仮止めをした後、その上から網のフチに沿ってシリコンコーキング剤を塗布する方法がおすすめです。

こうすれば、両面テープの接着力とコーキング剤の防水性・耐候性が組み合わさり、非常に強固で長持ちする固定が可能になります。

第三に、作業時の安全性への配慮です。家の外周での作業は、屈んだり不安定な姿勢になったりすることが多くなります。

作業しやすい服装を選び、特に金属製の網を扱う際は、手を切らないように軍手などの手袋を着用しましょう。

これらの点を踏まえることで、DIYであってもプロの施工に近い、確実で長持ちする防虫対策を実現することが可能になります。

失敗しない床下換気口の虫対策と注意点

このセクションでは、対策を行う上で知っておくべきデメリットや、換気性能への影響、そして業者選びのポイントなど、より専門的で重要な注意点について掘り下げていきます。

自分で対策する場合のデメリットは?

DIYによる対策はコストを抑えられるという大きなメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットやリスクも存在します。これらを理解した上で取り組むことが、後悔しないためには不可欠です。

主なデメリットは、「効果の不確実性」と「新たな問題を引き起こす可能性」の二つが挙げられます。

第一に、専門家でない限り、施工が不完全になる可能性があります。

例えば、ネットの固定が甘く、数ヶ月で剥がれてしまったり、目に見えないほどの小さな隙間が残っていて、そこから虫が侵入してしまったりするケースです。

また、選んだ材料の耐久性が低く、すぐに劣化してしまうことも考えられます。これでは、せっかくの手間と費用が無駄になってしまいます。

第二に、より深刻なのは、良かれと思って行った対策が、かえって別の問題を引き起こすリスクです。最も懸念されるのが、通気性の悪化です。

あまりに目の細かすぎる網を選んだり、ホコリで目詰まりしたまま放置したりすると、床下の空気の流れが滞ってしまいます。

その結果、湿気がこもり、カビの発生や木材の腐朽を促進させてしまう恐れがあるのです。

これは、虫の侵入を防ぐという目的は達成できても、建物の寿命を縮めるという本末転倒な事態を招きかねません。

以上のことから、DIYで対策を行う際は、正しい知識を持って、丁寧かつ確実に作業を行うこと、そして施工後も定期的に状態を確認し、メンテナンスを怠らないことが求められます。

網の設置は換気量を下げるのか

結論を言うと、床下換気口に網を設置することは、程度に差はあれど、空気の流れに対する抵抗となるため、換気量を下げる可能性があります。

この影響の度合いを左右するのが、網の「メッシュ」という単位です。メッシュとは、1インチ(約2.54cm)四方の中に、網糸が何本あるかを示す数値です。

この数値が大きくなるほど網目は細かくなり、防虫効果は高まりますが、同時に空気の通り道も狭くなります。

| メッシュ数 | 網目の大きさ(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 18メッシュ | 約1.0 mm | 一般的な住宅の網戸に使われる。大きな虫は防げるが、小さな虫は通過する可能性あり。 |

| 24メッシュ | 約0.70〜0.88 mm | 小さなゴキブリの幼虫や羽アリなどの侵入も防ぎやすい。防虫効果と通気性のバランスが良いとされる。 |

| 30メッシュ | 約0.60 mm | 非常に高い防虫効果が期待できるが、空気抵抗が大きくなりやすい。ホコリやゴミで目詰まりしやすく、こまめな清掃が必要。 |

上の表からも分かるように、防虫効果と通気性はトレードオフの関係にあります。多くの専門家やDIY経験者は、このバランスを考慮して「24メッシュ」程度のネットを推奨しています。

もし、目の細かいネットを設置した場合は、換気量が低下する可能性を補うためにも、定期的にブラシなどで網の表面を清掃し、ホコリやクモの巣を取り除いて目詰まりを防ぐことが非常に大切になります。

これを怠ると、せっかくの換気口が機能不全に陥ってしまうため注意が必要です。

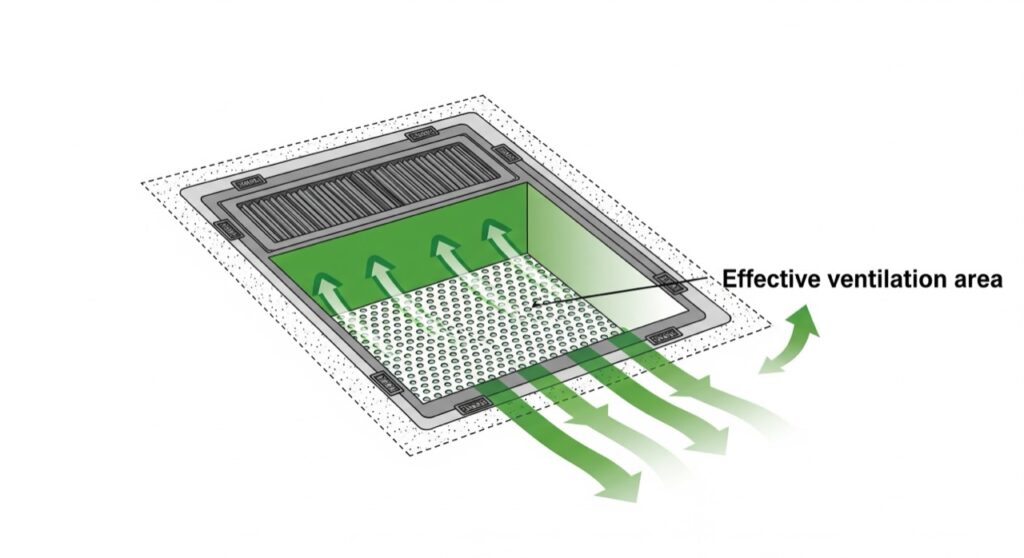

実は大事な「空気の通り道」の話(有効面積とは)

床下換気口の性能を考えるとき、「有効面積(ゆうこうめんせき)」という考え方がとても大切になります。難しそうに聞こえますが、心配いりません。

これは「換気口のうち、実際に空気が通り抜けられる部分の広さ」のことです。

網戸(あみど)をイメージしてみてください。 窓の枠いっぱいに網戸があっても、実際に風が通るのは「網の目」の部分だけですよね?「網の糸」の部分は風をブロックしています。

換気口もこれと同じです。

- 換気口全体の大きさ:窓枠全体の大きさ

- 格子や防虫網の障害物:網戸の糸の部分

- 有効面積:風が通り抜ける「網の目」の合計面積

建築基準法では、家の基礎の長さに対して、この「有効面積」がどれくらい必要かという基準が定められています。

防虫網を付けるとなぜこれが重要かというと、その網の糸の分だけ「有効面積」がさらに少し減ってしまうからです。もちろん、適切に選んだ網であればすぐに問題になるわけではありません。

しかし、元々ギリギリの設計だったり、湿気がこもりやすい家だったりすると、このわずかな性能低下が影響する可能性もゼロではありません。だからこそ、

- 網の目が細かすぎないもの(24メッシュ程度がおすすめ)を選ぶ

- ホコリなどで目詰まりさせないよう定期的に掃除する

という点が、家の健康を守る上でとても大切になるのです。

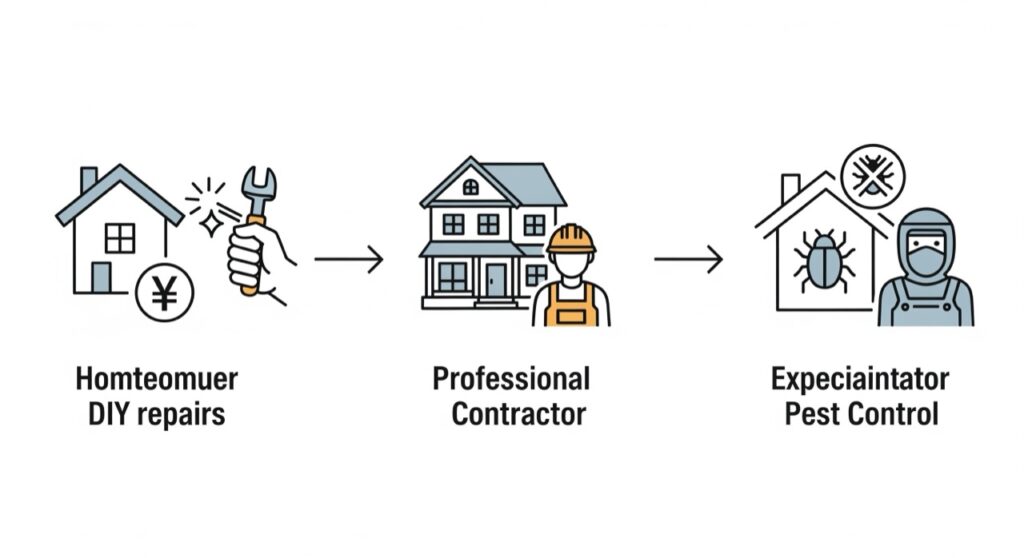

業者依頼と自作の際の注意点

床下換気口の虫対策を、専門業者に依頼するか、自作(DIY)で行うかは、多くの方が悩むポイントです。それぞれにメリットと注意点があるため、ご自身の状況に合わせて判断することが大切です。

| 比較項目 | 自作(DIY) | 専門業者への依頼 |

|---|---|---|

| 費用 | 安価(材料費のみ) | 比較的高価(工事費・人件費含む) |

| 確実性・品質 | 作業者の技術力に依存 | 高い(専門知識・専用機材) |

| 手間・時間 | 自身で時間と労力をかける必要あり | 不要(調査から施工まで任せられる) |

| 保証 | なし(自己責任) | あり(5年程度の保証が付く場合が多い) |

| リスク | 施工不良、通気性悪化などのリスク | 悪徳業者に遭遇するリスク |

自作(DIY)の注意点

自作を選ぶ際は、何よりも「自己責任」で行うという意識が求められます。材料選びから施工、そしてその後のメンテナンスまで、すべて自分で行う必要があります。

特に、耐久性の高い材料(屋外用の固定具やステンレス網など)を選ぶこと、そして隙間なく確実に取り付ける技術が、対策の成否を分けます。

業者依頼の注意点

一方、業者に依頼する最大のメリットは、その確実性と安心感です。しかし、最も注意すべきは「悪徳業者」の存在です。

突然訪問してきて「無料で床下を点検します」と持ちかけ、事前に用意したシロアリの死骸などを見せて不安を煽り、高額な契約を迫る「無料点検商法」は典型的な手口です。

信頼できる業者を選ぶためには、以下の点が鍵となります。

以上の点を踏まえ、コスト、品質、手間、リスクのバランスを総合的に考えて、ご自身に合った方法を選択することが重要です。

状況別のおすすめ対策方法

これまで解説してきたように、床下換気口の虫対策には様々な方法があり、どれが唯一の正解ということはありません。

ご自身の住まいの状況や、どこまでの対策を求めるかに応じて、最適な方法は異なります。

とにかく手軽に、コストをかけずに試したい場合

まずはDIYでの対策がおすすめです。100円ショップやホームセンターで網戸用のネットと屋外用の強力両面テープを購入すれば、数千円の予算で始めることができます。

これは、賃貸住宅で大規模な工事が難しい方や、対策の効果を一度試してみたいという方に適しています。

ただし、耐久性は高くないため、定期的なチェックと補修が必要になることは念頭に置いておきましょう。

持ち家で、長期的に確実な効果を求める場合

より本格的なDIY、あるいは専門業者への依頼を検討するのが良いでしょう。

DIYで行うのであれば、材料には錆びにくく頑丈なステンレス製のメッシュを選び、固定にはシリコンコーキング剤を併用することで、高い耐久性が期待できます。

自分で作業する時間がない方や、施工の品質に万全を期したい方は、信頼できる専門業者に依頼するのが最も確実な選択肢となります。

すでにシロアリや他の害虫の被害が見られる場合

この場合は、DIYで対処しようとせず、直ちに専門の害虫駆除業者に相談することを強く推奨します。目に見える被害は、氷山の一角である可能性が高いからです。

専門家による的確な状況判断と、根本的な駆除・予防措置が必要不可欠です。中途半端な対策は、かえって被害を拡大させるリスクがあります。

家の湿気が特に気になる場合

換気口の対策と併せて、床下換気扇の設置や、床下への防湿シート、調湿材の敷設を検討することも有効です。

これらは害虫対策だけでなく、カビの防止や建物の耐久性向上にも繋がります。これらの工事は専門的な知識を要するため、リフォーム会社や床下工事の専門業者に相談するのが一般的です。

このように、ご自身の状況を客観的に見極め、目的に合った対策を段階的に進めていくことが、満足のいく結果への近道となります。

最適な床下換気口の虫対策の進め方

この記事で解説した、床下換気口の虫対策を成功させるための重要なポイントを、実践的な手順として以下にまとめます。