梅雨や雨が続く季節になると、部屋のジメジメとした空気に悩まされる方も多いのではないでしょうか。

「湿気はたまる場所は上下どっちだろう?」と疑問に思い、知恵袋などで調べてみても、さまざまな意見が飛び交い混乱してしまうことがあります。

この記事では、湿気がたまる場所の科学的な理由を分かりやすく解明します。

そして、具体的な対策として、効果的な換気の方法、サーキュレーターの最適な向き、部屋の湿度管理や湿気の見分け方まで詳しく解説します。

さらに、クローゼットなどで繰り返し使えるおすすめの除湿剤は結局どちらに置くべきなのか、また加湿器や他の湿気取りと合わせた正しい置く場所についても、あなたの疑問にしっかりとお答えしていきます。

この記事で分かること

湿気がたまる場所は上か下かの謎を科学で解明

知恵袋でも意見が分かれるのはなぜ?

インターネットのQ&Aサイト「知恵袋」などで湿気について調べると、「湿気(水蒸気)は空気より軽いから上に溜まる」という意見と、「湿気は重いから下に溜まる」という、一見すると正反対の回答が見つかります。

なぜ、このように意見が分かれてしまうのでしょうか。

その理由は、多くの人が「湿気」という言葉を、異なる二つの状態で捉えているからです。

一つは、目には見えない気体の状態である「水蒸気」。もう一つは、冷やされて液体になった「水滴(結露)」や、それに伴う冷たくジメジメした空気です。

「上に溜まる」と主張する人は、主に気体である「水蒸気」を指しています。

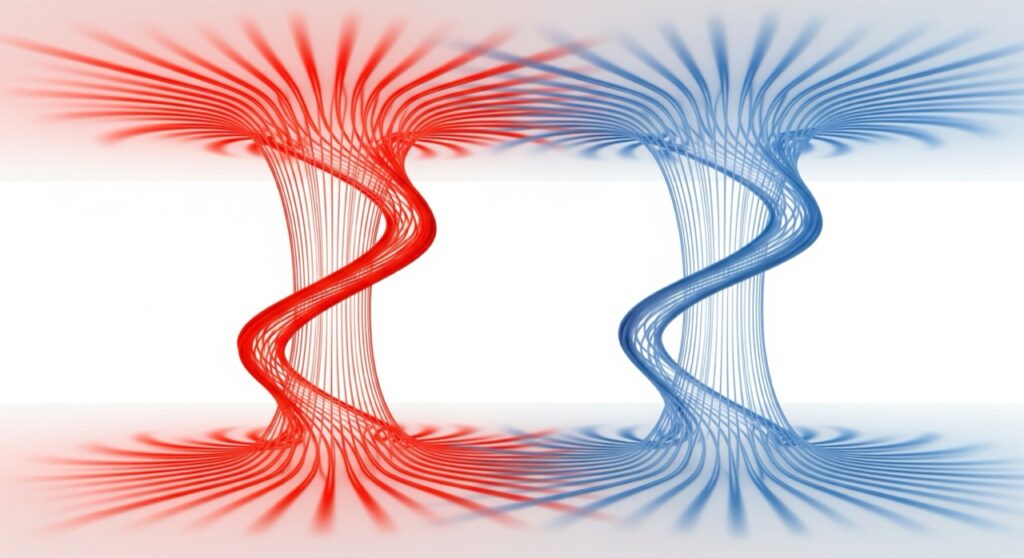

水蒸気を含んだ暖かい空気は、周りの乾いた冷たい空気よりも密度が低く軽くなるため、自然と部屋の上部へと上昇します。

一方で、「下に溜まる」と主張する人は、結露によって生じた「水滴」や、水分を放出して重くなった「冷たい湿った空気」を指していると考えられます。

上昇した暖かい空気が窓や壁などで冷やされると、含みきれなくなった水分が水滴となって現れます。水分を失い冷たくなった空気は重くなり、今度はゆっくりと床の方へ下降して滞留します。

このように、どちらの意見も間違いではなく、湿気が家の中を移動する「サイクル」の異なる段階を説明しているのです。このサイクルを理解することが、効果的な湿気対策の第一歩となります。

湿気が動く理由と湿度の基本

家の中の湿気は、じっと一か所に留まっているわけではありません。それは「温度」によって絶えず動き回っています。この湿気の動きを理解する上で大切なのが、「空気と水分の関係性」です。

空気は、温度が高いほど多くの水分(水蒸気)を含むことができます。

暖かい空気は、たくさんの水を吸い込める大きなスポンジだとイメージすると分かりやすいでしょう。逆に、冷たい空気は固く縮んだスポンジのように、わずかな水分しか保持できません。

日中の活動や調理、入浴などで発生した水蒸気は、暖かい空気に取り込まれて軽くなり、部屋の上や家の上の階へと上昇していきます。これが、湿気が「上へ移動する」段階です。

しかし、上昇した暖かく湿った空気は、やがて外気で冷やされた窓ガラスや、断熱性の低い北側の壁などに触れます。

すると、空気は急激に冷やされ、水分を保持できる量が減ってしまいます。そして、抱えきれなくなった水分が「結露」として水滴の姿で現れるのです。

水分を放出して温度が下がった空気は、今度は密度が高く重くなります。この冷たく重い空気は、ゆっくりと床に向かって下降し、部屋の隅や家具の裏など、空気の流れが悪い場所に溜まります。

これが湿気が「下に蓄積する」段階です。

以上の点を踏まえると、湿気は「暖められて水蒸気として上へ移動し、冷やされて結露や冷気として下へ蓄積する」という一つのサイクルを形成していることが明確になります。

たまる場所とその見分け方

家の中には、特に湿気がたまりやすい「ホットスポット」が存在します。これらの場所を知り、湿気のサインを早めに見つけることが、カビやダニの発生を防ぐ鍵となります。

湿気がたまりやすいのは、主に「空気の流れが悪い場所」と「温度が低くなりやすい場所」です。

特に注意したい湿気のホットスポット

- クローゼットや押入れ

扉を閉め切っているため空気がよどみやすく、衣類や布団が湿気を吸い込んで溜め込んでしまいます。特に、外壁に面したクローゼットは壁が冷えやすく、内部で結露が発生しやすいので注意が必要です。 - 下駄箱・シューズボックス

汗や雨で湿った靴をそのまま収納すると、狭い空間の中で水分が蒸発し、高湿度の状態になります。 - ベッドの下やマットレスの裏

人は寝ている間にコップ一杯分(200 mL)汗をかくと言われています。この湿気がマットレスを通して下に抜けようとしますが、床やベッドの板に阻まれて逃げ場を失い、カビの原因となります。特に、床に直接マットレスを敷いている場合や、通気性の悪い収納付きベッドは非常に危険です。 - 家具の裏側

壁に家具をぴったりつけて置くと、壁との間に空気の通り道がなくなり、湿気がこもります。壁が結露し、気づいたときにはカビが広がっているケースが少なくありません。

湿気のサインを見分ける方法

湿気がたまっているサインは、カビの発生以外にもいくつかあります。

部屋の壁紙が部分的に浮いたり剥がれたりしている、窓枠の木材やゴムパッキンが黒ずんでいる、部屋に入った瞬間にカビ臭さや土のような臭いがする、床がなんとなくベタベタするといった症状は、湿度が高くなっている証拠と考えられます。

これらのサインを見逃さず、早めに対策を講じることが大切です。

対策の基本は正しい換気

あらゆる湿気対策の中で、最も基本的かつ効果的な方法が「換気」です。高価な除湿機や除湿剤も、換気が不十分では効果が半減してしまいます。

換気の目的は、室内にこもった湿気を含んだ空気を屋外に排出し、新鮮で乾いた空気を取り入れることです。ただ窓を開けるだけでなく、少し工夫するだけで換気の効率は格段に上がります。

最も効果的なのは、空気の「入口」と「出口」を作り、「風の通り道」を意識することです。部屋の対角線上にある2つの窓や扉を開けるのが理想的です。

このとき、風が入ってくる側の窓を5~15cmほど狭く開け、風が出ていく側の窓を全開にすると、空気の流れが速まり、より効率的に空気を入れ替えることができます。

換気を行う時間帯もポイントです。一般的に、相対湿度が最も下がるのは晴れた日の 14時~16時前後 です(気温上昇で飽和水蒸気量が増え、相対湿度が下がるため)。

この時間帯を狙って換気を行うと良いでしょう。

雨の日に換気をするべきか悩むかもしれませんが、室内の湿度の方が外気より高いことも多いため、雨が吹き込まない程度であれば換気した方が効果的です。

1回に長く開けっ放しにするよりも、5~10分程度の短い換気を1~2時間おきに繰り返す方が、室温の変化を抑えつつ湿気を排出できます。

効果的なサーキュレーターの向きと使い方

換気だけでは届きにくい部屋の隅や、窓のないクローゼットなどの湿気対策には、サーキュレーターの活用が非常に有効です。

サーキュレーターの役割は、人に風を当てて涼むことではなく、強力な直進性の風で室内の空気を強制的に循環させ、空気のよどみをなくすことです。

サーキュレーターの向きを工夫することで、湿気対策の効果を最大限に引き出すことができます。

一つ目の使い方は、部屋全体の空気を攪拌する方法です。サーキュレーターを部屋の中央付近に置き、天井に向けて風を送ります。

すると、天井に当たった風が四方へ広がり、部屋全体の空気がゆっくりと動き始めます。

これにより、天井付近に溜まった暖かい空気と床付近の冷たい空気が混ざり合い、室内の温度と湿度を均一化させ、結露の発生を抑制します。

二つ目は、湿気を直接排出する方法です。換気のために開けた窓の外に向けてサーキュレーターを設置し、室内の湿った空気を強制的に外へ送り出します。

これは特に、調理中や入浴後など、一時的に大量の湿気が発生した際に効果的です。

三つ目は、特定の場所を集中して乾燥させる方法です。クローゼットや押入れの扉を開け、その内部に向けて直接風を送ることで、よどんだ空気を強制的に入れ替えます。

また、湿気が気になる壁や、室内干しした洗濯物の真下から上に向けて風を送ることで、乾燥を大幅に促進させることが可能です。

「湿気のたまる場所は上なのか下なのか?」問題の完全攻略法

除湿剤は結局どちらに置くべき?

湿気対策として最も手軽なアイテムである除湿剤ですが、その効果は置き場所によって大きく変わります。では、一体どこに置くのが正解なのでしょうか。

前述の通り、空気中の水分を含んだ暖かい空気は上昇し、壁や窓で冷やされて結露した後、冷たく重い湿った空気となって床付近に下降・滞留します。

カビやジメジメの直接的な原因となるのは、この下に溜まった湿気です。

これらのことから、タンク型の除湿剤を置くべき場所は、原則として「できるだけ低い場所」と言えます。クローゼットや押入れであれば、床の奥の隅が最も効果的な設置場所です。

空気は隅によどみやすいため、そこに置くことで効率良く湿気を捉えることができます。

ただし、全ての除湿剤を下に置けば良いというわけではありません。除湿剤には様々なタイプがあり、それぞれに適した置き場所があります。

例えば、薄いシート状の除湿剤は、衣装ケースや引き出しの中で衣類の上に広げて置くのが基本です。

また、ハンガーのように吊り下げるタイプは、湿気を吸いやすい衣類と衣類の間に掛けることで、その効果を発揮します。

重要なのは、除湿剤のタイプと特性を理解し、対策したい場所の状況に合わせて最適な置き場所を選ぶことです。

タンク型は「下に溜まる湿った空気を狙う」、シート型や吊り下げ型は「湿気の発生源の近くで局所的に対策する」と覚えておくと良いでしょう。

用途別おすすめ除湿剤の選び方

ドラッグストアなどに行くと、多種多様な除湿剤が並んでおり、どれを選べば良いか迷ってしまうことがあります。

除湿剤は、主成分や形状によって得意なことや適した場所が異なります。それぞれの特徴を理解し、用途に合わせて賢く使い分けることが大切です。

主な除湿剤の種類と特徴を以下の表にまとめました。

| 種類 | 主成分/素材 | 特徴 | 最適な使用場所 | 再利用の可否 |

|---|---|---|---|---|

| タンク型 | 塩化カルシウム | 吸湿力が非常に高く、湿気を吸収して液体に変わる。効果が目に見えて分かりやすいが、溜まった液体は溜まった液体は 中性~弱アルカリ性(pH 8–10程度) で、塩分濃度が高く金属を腐食させるおそれがあるため取り扱いに注意。 | クローゼット、押入れ、シンク下など、比較的広く湿気がこもりやすい密閉空間。 | 不可 |

| シート/パック型 | B型シリカゲル | 湿気を物理的に吸着し、周りの湿度に応じて吸ったり吐いたりして湿度を調整する機能を持つ。安全性が高く、液体にならない。 | 引き出し、衣装ケース、靴の中、食品の保存など、デリケートなものを扱う場所。 | 可能(天日干し) |

| 天然素材 | 炭(備長炭など) | 無数の微細な孔で湿気や臭いの原因物質を吸着する。調湿効果と脱臭効果を兼ね備える。効果は穏やか。 | 見える場所に置いてもインテリアになる。下駄箱、リビング、寝室など。 | 可能(天日干し) |

| 天然素材 | 重曹 | 湿気を吸うと固まる性質がある。安価で手に入りやすく、消臭効果も期待できるが、吸湿能力は限定的。 | 下駄箱の隅やゴミ箱の中など、ごく狭い空間の消臭兼除湿。 | 不可(掃除用に再利用は可能) |

このように、パワフルな除湿を求めるなら塩化カルシウムのタンク型、繰り返し使いたいならシリカゲル、自然素材にこだわりたいなら炭というように、目的やライフスタイルに合わせて選ぶのがおすすめです。

クローゼットで繰り返し使えるアイテム

湿気がこもりやすいクローゼットでは、除湿剤の交換が頻繁になりがちです。コストやゴミのことを考えると、繰り返し使えるエコなアイテムを選ぶのが賢い選択と言えます。

繰り返し使える除湿アイテムの代表格が、B型シリカゲルを使用した製品です。

B型シリカゲルは、湿気を吸っても液体にならず、天日に干して乾燥させることで吸湿機能が回復し、何度でも再利用できるのが大きなメリットです。

シート状のものや、小さな袋に入ったものなど形状も様々で、引き出しの中に入れたり、バッグや靴の中に直接入れたりと、幅広く活用できます。

もう一つの有力な選択肢が「炭」です。備長炭や竹炭などは、その多孔質な構造で湿気を吸着するだけでなく、気になる臭いも取り除いてくれる脱臭効果も期待できます。

炭もまた、定期的に風通しの良い場所で陰干しすることで、吸着した水分を放出し、機能を回復させることが可能です。

見た目もおしゃれなものが多く、カゴなどに入れて「見せる収納」として活用できるのも魅力でしょう。

これらのアイテムを選ぶ際の注意点として、塩化カルシウムを主成分とするタンク型の除湿剤は、一度液体に変化すると化学反応が進んでしまうため、再利用は絶対にできません。

繰り返し使える製品かどうか、購入時にパッケージをよく確認することが大切です。

加湿器・除湿剤・湿気取りの置く場所

快適な室内環境を保つためには、除湿だけでなく、時には加湿も必要になります。除湿剤や湿気取り、そして加湿器は、それぞれが正しく機能する場所に置くことで、初めてその効果を最大限に発揮します。

除湿剤・湿気取りの置く場所の原則

前述の通り、除湿剤や炭などの湿気取りアイテムは、冷たく重くなった湿気が溜まりやすい「床に近い低い場所」、特に空気の動きが少ない「部屋の隅」や「収納の奥」に置くのが基本です。

これにより、カビや結露の主な原因となるよどんだ湿気を効率的に捉えることができます。

加湿器の正しい置く場所

一方、冬場などに活躍する加湿器の置き場所は、除湿剤とは全く逆の考え方が必要です。加湿器から放出される水蒸気を部屋全体に効率よく届けることが目的となるため、以下のような場所が適しています。

- 部屋の中央付近

部屋の隅よりも中央に置く方が、水蒸気が全体に行き渡りやすくなります。 - 床から少し高さのある場所

床に直接置くと、放出された水蒸気が上昇しきれずに床付近で結露し、床材を傷めたりカビの原因になったりすることがあります。テーブルや棚の上など、床から30cm以上の高さに置くのが理想的です。 - エアコンの風が当たる場所

エアコンの温風が当たる場所に置くと、その気流に乗って水蒸気が部屋の隅々まで運ばれ、効率よく室内を加湿できます。

注意点として、加湿器を窓の近くや壁際に置くと、放出された水蒸気がすぐに冷やされて結露の原因になりやすいため避けるべきです。

また、家電製品の近くに置くと、故障の原因になる可能性があるので注意しましょう。

湿気のたまる場所は上なのか下なのかを理解し快適空間へ

この記事では、湿気がたまる場所の科学的な理由から、具体的な対策までを詳しく解説しました。最後に、快適な住環境を維持するための重要なポイントをまとめます。